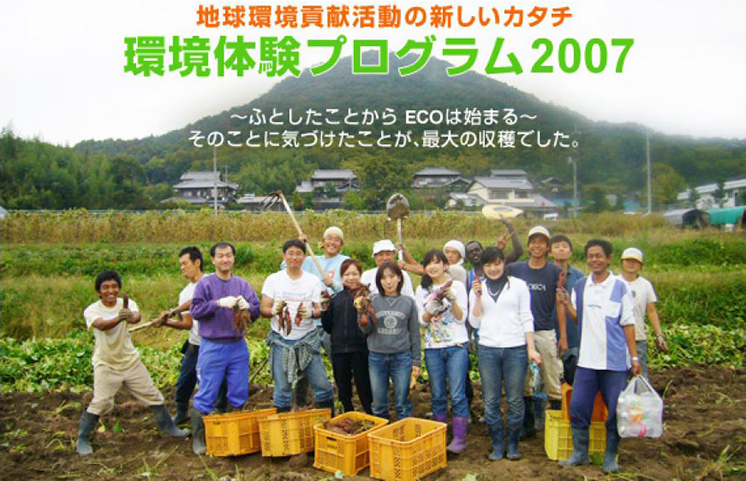

地球環境貢献活動特別プログラム 2007年10月

今回で4回目を迎えた 地球環境貢献活動。

今回のプログラムは、黒田電気グループ主催の活動となり、名称も「環境体験プログラム」となりました。

香川県高松市にある、“財団法人OISCA”の四国研修センターで、3日間(10月26日~28日)の環境活動と国際交流を行い、黒田電気グループからは、社員6名が参加しました。

研修センターでは、海外研修生と寝食を共にし、農作業や鶏舎での作業、うどん作りや竹林整備等を体験し、文明がどれだけ進もうとも、私たちは自然環境の一員であることを改めて実感することが出来ました。

当社主催のプログラムということで、開催規模が例年よりも小さくなった今年、そのせいで、得るものも小さくなってしまわないだろうか・・・。

そのことだけが、現地に赴く前の、私たち6人の、偽らざる不安でした。

でも、私たちは、とても大きな収穫を得て帰ってくることが出来ました。

どんな体験の中にも、思慮深くまなざしを傾ければ、そこには、ECOにつながるいくつもの小さなヒントが、そっと隠れています。

私たち6人は、その小さなヒントに気付ける自分を、この3日間で発見することが出来たように思います。

~ふとしたことからECOは始まる~

そのことに気付けたことが、私たち6人の、最大の収穫でした。

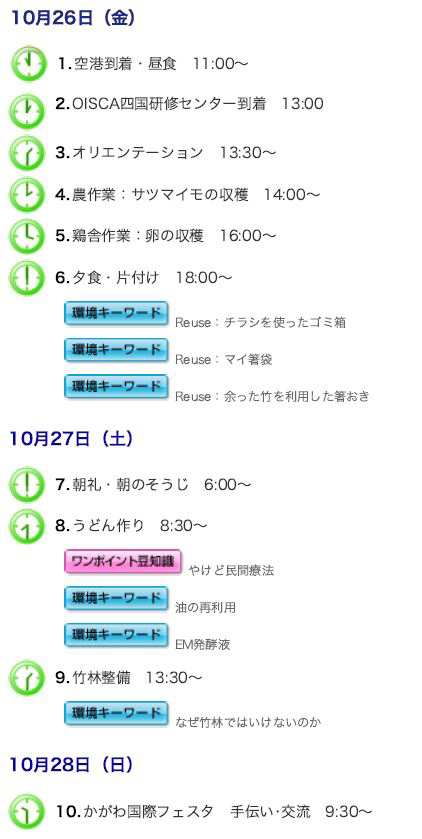

地球環境特別貢献プログラム及びスケジュール

吉岡直子さん:

研修生たちはすごくたくさん話しかけてくれて、自分の国のことや同じ部屋の研修生のことを話してくれました。夜は一緒に日本語の勉強をしました。ただ普段何気なく使っている日本語も「どうしてそうなるの?」と聞かれると「????」と固まってしまい、説明ができなかった。(涙)日本語は難しい!!と改めて感じました。

佐々木昌浩さん:

私もこの作業、すごく苦労しました。力の入れ具合や鍬を入れる角度がわからず、掘り方が悪かったのでお芋さんに傷をつけてしまいました。売り物にならなくしてごめんなさい・・・。

古島小百里さん:

私も実は、最初大量の鳥たちにもの凄い恐怖感を覚えました。でも、作業を行っていくうちに徐々に慣れていきました。「抱いてみなよ!」と言われ、必死になって追っかけてみましたが、鶏ってすごくすばしっこいですね(笑)。私がおびえていたせいか、結局つかめませんでした。

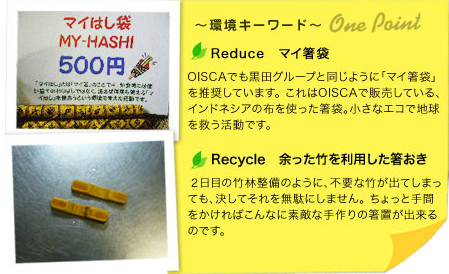

オイスカではスーパーに卵を出荷しているのですが、お店に売れない卵もきちんと研修所で食べています。さらに、割れてしまってる卵や卵の殻もきちんと肥料にしており、本当に無駄がないというか、食べ物を凄く大切にしているんだなと感じました。

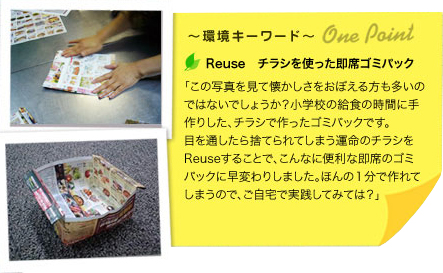

配膳、後片付けは全て全員で手分けして行います。「姿勢を正して、いただきます!」研修センターの全員でそれぞれのテーブルを囲んで、談笑しながら食事を楽しみます。お茶を注いであげたり、箸をとってあげたり、和気あいあいとしている様子が伝わるでしょうか?研修生に出身国の話を聞いたり、自分の趣味の話をしたり・・・ついついいつもよりも箸が進んでしまいます。

地元のうどん打ち名人の谷川義隆さんが教えてくださいました。粉だらけになりながらの作業、みんな真剣です。こねる、踏む、伸ばす、力が要る作業ばかりで慣れない私たちは四苦八苦でした。同時に自家製野菜のてんぷらも作ります。お昼が楽しみです。

吉岡直子さん:

到着してまず市内の有名なとこでうどんを食べたときに、スタッフの方が「ここは2番目においしいとこだよ、1番目は明日みんなが作るうどんね」と言われたのですが、本当でした!ただの小麦粉と塩水でこんなにおいしくなるなんて、びっくり!ただ、お土産にもらって帰ってきたうどんを自宅で食べながら、一番のおいしさの秘訣は「作るのも食べるのもみんなで、が重要なんだな」、とつくづく思いました。

竹の生い茂った薄暗い竹林に入り、二人一組で作業します。作業者は危険の無いように、一人が竹を支え、もう一人が回りに人がいないことを確認して、竹に切り込みを入れます。その後、斜面の谷側から切り進め、山側に倒します。 間伐対象になる竹は、隣の竹と接近しすぎて生えている竹、枯れている竹などです。のこぎりは電動ではないので、作業は汗だくで行われました。

佐々木昌浩さん:

竹は放っておくと成長が速いので、すぐに伸びて半年も経てば鬱蒼とした竹林になるということに驚きました。竹を倒す際、枝がしなるので顔に当たりそうになりました。日本の森林についてよく言われることですが、手入れをしないと荒れ放題になるということを実感しましたね。

最終日は朝からの快晴。イベント日和となりました。世界各国のブースが参加する「かがわ国際フェスタ」にOISCAも出展するとのことで、お手伝いをしました。OISCAはチャリティーくじをして、景品に研修生の出身国の雑貨を用意してお客さんをお迎えします。黒田のメンバーは他の団体のお手伝いや、会場を回って珍しいエスニック料理を味わった人もいたようです。

内山裕子さん:

私はセカンドハンドというNGOブースの売り子の手伝いをしました。カンボジアのコインケースやバッグなどはシルクで出来ており、とても美しく、お客さんにも人気がありました。このコインケースとバッグは、カンボジアの女性たちの手作りで、彼女たちの自立を目的として作られたそうです。中央の舞台では各国の民族衣装を着た方々の挨拶や、タイのムエタイなどが面白かったです。セカンドハンドの後ろのインドのブースではおいしい「豆ご飯」を頂きました。カレー風味のご飯にヒヨコ豆が入っており、上にはチキンが載っていてとてもおいしかったです。

岡野春奈さん:

私はオセアニアのブースで呼び込みをしたり、会計係をしました。オージービーフステーキやワインの販売のブースです。一般の方にチャリティーのため買い物をしてもらうのは本当に大変でした。最後はバングラデシュのブースにいってサモサなどを食べてフェスティバルを堪能しました!吉岡さんはいかがでしたか?

吉岡浩さん:

とてもたくさんのブースがありましたね。私はJAICAブースを手伝いました。最後に綱引きに参加しましたが、あれよあれよと勝ち進み、カナダチームには負けたものの2位になりましたよ。オイスカのある綾川町では綱引きが盛んで、参加した研修生のみなさんもかなり、綱引きのコツを習得しているそうです。また行きたいですね。

環境プログラムも今年で4回目になりますが、今回は黒田電気単独での初めてのプログラムとなりました。

正直、参加者に十分楽しんでもらえるのか不安もありましたが、オイスカ四国研修所のスタッフ、研修生の皆様に暖かく迎えていただいて、楽しい中にも随所にためになるプログラムをご提供いただき、非常に充実した3日間を送ることがきました。

環境問題の重大性は誰でもそれなりに理解しているかと思いますが、解決のためには個人個人が実際に何らかのアクションをおこすことが必要です。自分自身で気がついていないようなムダや贅沢を知り、より社会に貢献できる社員になっていただくためにも、今後このような機会がありましたら是非自ら参加いただければと思います。

初日の待ち合わせ場所、高松空港は土砂降りでした。雨の高松空港に佇み、数年前一世を風靡した、「世界の中心で愛を叫ぶ」と同じシチュエーションだなあ等と少しセンチメンタルな気持ちに浸る反面、午後からの作業への不安と期待もあり、複雑な気持ちになりましたが、いざ研修が始まると、その気持ちも一掃されるほど、プログラムに没頭出来ました。今年は2日目が雨で、外での朝礼がなく国旗掲揚がなかったのが残念でしたが、屋内での朝礼で研修生が各研修生の国の国歌を順に歌い、国の期待を担っている人たちがお互いの国を尊重しあっている姿は、非常に感銘深い光景でした。研修生の出身国はさまざまですが、ミャンマーから来ている研修生やキルギスより来ている研修生など普段の生活では出会えない人々と知り合いになれました。

皆さんも参加してみてはいかがでしょうか。

ちなみに私は日本IBM様主催の、2つの環境貢献活動イベントにも参加しました。

参加レポートは こちら↓↓↓

◆2007年10月31日(水) IBM森林保全体験プログラム

◆2007年11月1日(木) IBM環境シンポジウム2007『市民が変える、 社会が変わる-循環型社会実現への共働-』

テレビもなく、広い更衣室みたいな部屋に二段ベットが3つ。私の3日間の生活はそんな部屋に案内されたのが始まりでした。

研修生・スタッフの方とともに農作業や食事の支度・掃除・・・etc。

共同生活をともにし普段ではできないような貴重な経験をすることができました。「全く初めての体験」というよりは自分の子供の頃と似ているな・・・と懐かしくも感じました。今となっては、比べてみると物にあふれ ずいぶんと便利になった世の中ですが反面忘れてしまったことが多いような気がします。

物がないならないなりに頭を使う・物に頼らない そんな生活でした。だからといって、研修中の生活が毎日ずっと続くのはやはりできないのかもしれません。

少しずつ教えてもらった環境にやさしいことを実行できるように、いつまでもこの経験は忘れずにいようと思います。あとは、興味を持った研修生たちの国の、宗教・文化・慣習についても調べてみたいです。

3日間ありがとうございました。

研修生の皆さんは各国から、名前すら(恐らくは)知らないであろう、日本の片田舎で一生懸命農業や養鶏について学んでおり、そのひたむきな姿には感動させられました。

また肌の色も宗教も文化も多種多様な方々が、とても仲良く協同生活をしているのは 驚きました。

そのおかげでホームシックにならずに頑張れるんでしょうね。

いつまでも応援しています!

今回で2回目の参加だったのでOISCAについて理解が深まった分、前回よりも少しだけ細かいところまで環境について考えることが出来た3日間となりました。

普段の生活ではおよそ体験出来ない、竹林整備や収穫作業などを通して環境についての知識を得、環境について考えさせられました。今までは竹林を見て、「癒されるな~竹林っていいな」としか考えていませんでしたが、竹林が増えることは一概にいいことばかりではないんだと今回初めて知りました。

昔ながらの竹をたくさん使う生活を続けていればここまで竹林が荒れることはなかったのに、現代の便利な生活に慣れてしまったことでこんな弊害も生まれるなんて本当に意外でした。昔の人が理にかなった生活をしていたように、OISCAでも自然に負担をかけない生活を何気なく取り入れていることは素晴らしいと思いました。 また、研修生の皆さんとたくさんお話をして、自国のことや日本のことや自分の将来のことについてとても具体的でしっかりとした考えを持っていることがわかりました。

この3日間で研修生と触れ合えたことで、とても多くの刺激を受け、「参加してよかった」と満足しています。

たった3日間では小さな変化しかないかもしれませんが、今回の参加者が周囲の人にECOを呼びかけることでより大きな変化になると思います。

せっかくこのような素晴らしいプログラムに参加させていただけたので、毎日の生活の中で少しでもECOのために行動していきたいと思います。

本当にあっという間でしたが、とても充実した3日間を過ごすことができました。

大学時代から留学生と交流する機会が多く、かねてから国際交流に興味を持っていた私は、このプログラムを入社した当時からずっと楽しみにしていました。今回参加することが出来て本当に良かったと思っています。

オイスカの研修生達は初対面の私たちに対してすごく親切に対応してくれました。彼らなりの日本語で一生懸命私達に話し掛けてくれて、とても感動したのを覚えています。伝えようという意思さえあれば、たとえ言語が違っても、意思の疎通が図れるということを学びました。

また、農作業や竹林整備などを通じて、私たちよりもよっぽど日本人らしい研修生達には驚かされました。外国人である彼らが日本の自然をとても大事に思ってくれているのに、日本人である私が自分の国の自然に対して、きちんと考えられていないということが恥ずかしくなりました。

これを機に、私自身もきちんと環境問題について考えてみようと思います。